新刊チラシ(2026年度刊行分) - 2026.02.13

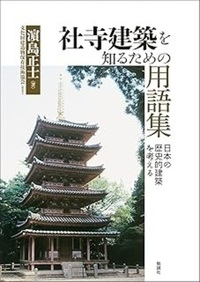

社寺建築を知るための用語集

日本の歴史的建築を考える

日本の社寺建築は一三〇〇年の歴史を持ち、各時代に建てられた様々な建造物が数多く残されている。

それらは建てられた時代や所在する地域の特徴を示しており、日本の歴史・文化を知るための重要な資料となっている。

しかし、これらの木造建築に関わる用語は、単にその数が極めて多いだけではなく、時代や建造物の種類によって名称・解釈が異なることもあり、研究者ですらとまどう場面も少なくない。

伝統的な木造建築の歴史研究および文化財建造物の保存修理を長年リードしてきた著者が、日本建築の歴史を考えるうえで重要な用語を豊富な図版資料と共に解説。

それらは建てられた時代や所在する地域の特徴を示しており、日本の歴史・文化を知るための重要な資料となっている。

しかし、これらの木造建築に関わる用語は、単にその数が極めて多いだけではなく、時代や建造物の種類によって名称・解釈が異なることもあり、研究者ですらとまどう場面も少なくない。

伝統的な木造建築の歴史研究および文化財建造物の保存修理を長年リードしてきた著者が、日本建築の歴史を考えるうえで重要な用語を豊富な図版資料と共に解説。

第一章 仏堂

一 金堂、中堂、仏殿、大雄宝殿、本堂

二 母屋(身舎)と庇(廂)の構成

第二章 寺院の礼拝空間

一 双堂と細殿

二 礼堂・礼堂造と孫庇

第三章 神社建築

一 本殿、神殿 、宝殿、御殿、正殿

二 幣殿と拝殿・礼殿、長床

三 祝詞舎と祭文殿

四 舞殿と神楽殿

五 仮殿、権殿、移殿、頓宮 ほか

第四章 屋根の基本形式

一 アツマヤとマヤ

二 アヅマヤとマヤ 江戸時代の解釈

三 宝形造その他の形式

第五章 門

一 二重門と楼門

二 八脚門・四脚門と棟門

三 薬医門と高麗門

四 冠木門と釘貫門

五 唐門 ほか

第六章 塔

一 塔、塔婆、卒塔(都)婆、雁塔

二 浮図、制底、制多、支提、阿良良支

三 多重塔、檐塔、宝塔、多宝塔、 毘盧遮(舎)那塔、瑜祇塔、頭塔

四 相輪、露盤、九輪・空輪、相輪櫟

五 心柱・真柱・身柱・擦・刹、左義長柱 ほか

第七章 基礎・軸部

一 基礎、基壇、亀腹、地業

二 軸部

大八章 組物

一 組物とは

二 形式と構成

三 様式による構成の違い

四 中備 ほか

第九章 軒、架構、天井

一 軒

二 架構と天井

第十章 小屋組と野地

一 和小屋の基本的手法 折置と京呂

二 小屋組の発達

三 小屋組の形式

四 小屋組に関わる部材の名称

第十一章 妻飾

一 妻壁の架構

二 破風

三 懸魚

一 金堂、中堂、仏殿、大雄宝殿、本堂

二 母屋(身舎)と庇(廂)の構成

第二章 寺院の礼拝空間

一 双堂と細殿

二 礼堂・礼堂造と孫庇

第三章 神社建築

一 本殿、神殿 、宝殿、御殿、正殿

二 幣殿と拝殿・礼殿、長床

三 祝詞舎と祭文殿

四 舞殿と神楽殿

五 仮殿、権殿、移殿、頓宮 ほか

第四章 屋根の基本形式

一 アツマヤとマヤ

二 アヅマヤとマヤ 江戸時代の解釈

三 宝形造その他の形式

第五章 門

一 二重門と楼門

二 八脚門・四脚門と棟門

三 薬医門と高麗門

四 冠木門と釘貫門

五 唐門 ほか

第六章 塔

一 塔、塔婆、卒塔(都)婆、雁塔

二 浮図、制底、制多、支提、阿良良支

三 多重塔、檐塔、宝塔、多宝塔、 毘盧遮(舎)那塔、瑜祇塔、頭塔

四 相輪、露盤、九輪・空輪、相輪櫟

五 心柱・真柱・身柱・擦・刹、左義長柱 ほか

第七章 基礎・軸部

一 基礎、基壇、亀腹、地業

二 軸部

大八章 組物

一 組物とは

二 形式と構成

三 様式による構成の違い

四 中備 ほか

第九章 軒、架構、天井

一 軒

二 架構と天井

第十章 小屋組と野地

一 和小屋の基本的手法 折置と京呂

二 小屋組の発達

三 小屋組の形式

四 小屋組に関わる部材の名称

第十一章 妻飾

一 妻壁の架構

二 破風

三 懸魚

ホーム

ホーム ご注文方法

ご注文方法 カートを見る

カートを見る YONDEMILLとは

YONDEMILLとは お問い合わせ

お問い合わせ

同じジャンルの商品

同じジャンルの商品